教育

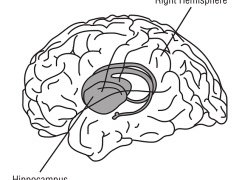

教育 【読書メモ:パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学】おもしろすぎました!

面白かったー。池谷さんの本は最高にわくわくさせてくれる!! #読書 #パパは脳研究者 #池谷裕二 福山和寿さん(@fuk...

教育

教育  勉強法・暗記法

勉強法・暗記法  勉強法・暗記法

勉強法・暗記法  教育

教育  勉強法・暗記法

勉強法・暗記法  教育

教育  おもしろい

おもしろい